家族おひとりお一人、その状況に則してのご対応を支援!

民事・家族信託契約支援のグッドサン

平均寿命と健康寿命の間、約10年間を、私らしい“終活の日”とされませんか?!

民事信託はご家族のために、またオーナー経営者の事業承継で財産管理を具体化できます。

神戸市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、西宮市、川西市のみなさま、尼崎市武庫之荘で家族信託のご相談ならお任せください

ご家族お一人おひとりに世代を超えて心配り、家業など事業の承継手続き、可愛いペットの老後の備えなどに利用できます。

通常、信託銀行等のサービスは商事信託〈営利目的〉ですので、当所がご案内する民事(家族)信託と仕組みが異なります。

民事信託ではご家族や親族の中で信頼できる方に受託者となっていただきます。商事信託では、受託者は信託銀行などです。

遺言書を補える家族(民事)信託の利用

家族信託の長所は遺言書の持つ効果が「遺言者の死後」に生じるのに対して、ご本人が存命中でも家族信託契約の成立時から効力が発生することです。家族(民事)信託は、家族の方を主に受託者として財産管理を任せることで、安心、必要範囲の費用で老後(認知症、空き家、事業承継、ペットの飼育など)に備えられる方法です。

なお遺言書作成、任意後見契約と同様に家族信託契約も、ご本人に事理弁識能力、判断力があることで作成、契約できます。

認知症対策

事業承継対策

空き家・不動産承継対策

- 家族(民事)信託は財産をお持ちの方(委託者)が存命中、亡くなられてからも一定期間効力の持てる組成もできます。

- 負担付き遺贈では、約束の履行の確認等を行う事が難しいのに対し、信託では「信託監督人」による確認ができます。

- ご自宅(土地と建物)不動産は、共有名義でも民事信託で有効に活用の方法を検討できます。

- 事業の承継は後継候補者の方との信頼関係をベースに、一定の体験期間を民事信託で設けることができます。

よ・つ・ば民事信託協会所属、家族信託普及協会登録の専門士がご対応します。

家族信託の活用例

1.福祉型信託-①:認知症対策

福祉型信託は、高齢者や障害者の生活支援のための信託です。 遺言書や成年後見制度の補完、もしくは遺言書や成年後見制度で対応できない部分を補う「財産管理の仕組み」です。

※認知症の進行状況によっては、ご本人であっても銀行預金の引き出し・解約、ご自宅の増改築、賃貸、売却等が難しくなる場合があります。

(事例)

ひとり暮らしのお父さん(太郎さん)は最近軽度の認知症と診断され、自分の預金や家の管理が不安です。そこで近所に住んでいる娘(はな子さん)と信託契約を結びました。これによって

・お父さんの認知症が進行し介護施設等に入所しても、娘さんが介護費用等を定期的に信託財産から支払い出来ます。

・また自宅の修繕等の管理も娘さんが行え、お父さんが病気等で治療費などが必要な場合は、自宅の賃貸や売却等に

よって金銭に変えることもできるなど「空き家対策」となります。

| 行政書士事務所グッドサンは、空き家問題に精通する各種専門事業者「空き家どうする?サポーター」に登録しています。 |

1.福祉型信託-②:障害のある子の親亡き後対策

ご家族に障がいをお持ちの子どもさん、又は自立生活が困難な子どもさんがおられる場合、長期にわたる生活費等の支援の場合、子どもさんご自身へ金銭など財産を直接お渡ししても、管理そのものが出来ません。そこで福祉型信託によるスキームで生活支援をご提案します。

※信託期間が長期となる場合は、受託者となっていただけるご身内の方の存在、また受益者となる子どもさんの年齢によって任意・成年後見制度などの利用も合わせて検討の必要があります。

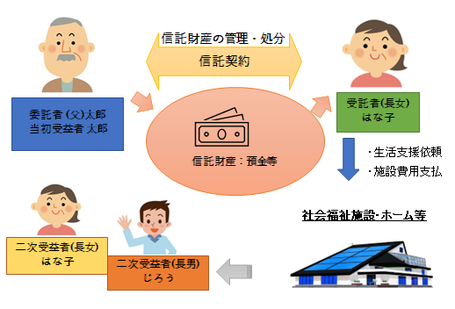

(事例)

数年前に配偶者を亡くされたお父さん(太郎さん)には、長女のはな子さんと重度の精神障がい者の長男じろうさんの3人家族です。じろうさんは自立生活が不可能なため、太郎さんは自分がじろうさんの世話を出来なくなった際に備えて、はな子さんを受託者とする信託契約書を作成しました。二次受益者のじろうさんには、受託者はな子さんを通して社会福祉施設への支払等が行われます。じろうさんが亡くなった場合は、その受益権をはな子さんに移動すると同時に信託契約が終了します。

・信託終了による帰属権利者をはな子さんとしておきます。

2.事業承継型信託-①:指図権、同意権の活用

(オーナー社長の目的、現況など)

・社長は元気だが高齢となっていて心身の健康状態、

特に判断能力の低下が最近気になり始めています。

・後継候補者は子ども、役員など複数います。

・先ずは息子を後継の第一候補者として、しばらく任せ

てみようと考えています。

・現社長は自分がしっかりしている間は、経営(議決権

行使)には関与する予定です。

同族会社の創業者であるお父さんが高齢なので、認知症等によって会社運営に支障をきたす前に、信頼できる二代目見込みの息子さん、娘さん、役員や社員の方を候補と考えています。仮に息子さんを選んで議決権を渡しても、信託行為において議決権行使の指図権者をお父さんに指定しておけば、受託者である息子さんは指図権者(お父さん)の指図に従って議決権を行使ことになります。後継者として育成の期間は指図権行使で柔軟に対応できます。

※息子さんに1株を残して贈与し、父は残った1株を黄金株(拒否権付種類株式)を持って、実質的に経営を支配することもできます。運用には注意が必要です。

(事例)

お父さん(太郎さん)は自分がオーナーである会社を、息子さん(イチローさん)に引き継ぎたいと考えて、現在の自社株について信託設定し、財産権(株主として配当等の利益を得る権利)は「受益権」として太郎さんに留保します。一方、議決権(会社の経営方針に関する決議権)については受託者のイチローさんとして信託契約をしました。但し、二代目イチローさんが重要な経営判断などについて一定の状況においては、太郎さんの持つ「指図権」で柔軟に支援できるようにしました。これによって太郎さんは、一定期間後継者育成期間を設定することができました。

・お父さんは息子さんの成長を見ながら「指図権」を行使し、最終的に全てを任せるようにできる。

・仮にお父さんが認知症や病気等で「指図権」の行使が出来なくなったときは、息子さんが自動的に議決権を行使でき事業承

継が完了する。

※仮に息子さんが後継者として健康上の事、また不適切と社長が判断した場合は息子さんとの信託契約を解除します。そして

次の候補である娘さんを受託者とした信託契約を結ぶという流れになります。

2.事業承継型信託-②:リバース的(逆)活用

(オーナーの目的、現況など)

・現在、全株式を現社長が所有しています。

・これまでの業績等で株式評価は0(ゼロ)の状況です。

・この株価で、後継者候補に株式を無償贈与をするが、

まだ暫くはオーナー自身が経営(議決権行使)には、

関与できるようにしたいと考えています。

現社長として後継者は、ほぼ決定していても具体的な課題として、その後継者の経営者としての育成、株式の移動と大きな課題があります。現在の株価が業績低迷等で00(ゼロ)であれば、「民事信託契約」によって解決の方法があります。手順として、先ず後継者に無償贈与を行います。次に贈与した株式を信託財産として後継者との間で、現社長を受託者とする信託契約をします。現社長は議決権を持つ受託者として経営判断、後継者の育成が出来ます。

(事例)

お父さん(太郎さん)は自分の会社を、やる気はあるが、まだまだ経験の必要な息子さん(イチローさん)に引き継ぎたいと考えています。ここ数年業績が低迷し自社の株価評価も0(ゼロ)の状況である。事業引継ぎのタイミングとして先ず、株式の移動を無償贈与の形で太郎さんから、イチローさんに行います。そしてイチローさんに移った自社株式を信託財産として、委託者兼受益者をイチローさん、受託者を太郎さんとする事業承継民事信託を契約します。

これによって、イチローさんは太郎さんの指導を受けながら経営の立て直しなどに注力することが出来ます。

・お父さんは息子さんの成長を見ながら「議決権」を行使し、最終的に全てを任せるようにできる。

・仮にお父さんが認知症や病気等で「議決権」の行使が出来なくなったときは、信託終了によって事業承継が完了する。

お取組みは、きっと良い「終活の日」となり、その後の健やかで前向きな一日一日に繋がります。

家族信託の仕組み

登場人物:委託者

「委託者」とは、

信託を設定する者として信託目的・受益者・信託期間等を定めるなど信託契約の基本の作成者

⑴委託者は、信託財産の管理・処分方法について、様々な定めを置くことができます。

⑵自己の保有財産を受託者に移転し、信託目的に従い受益者のために受託者にその財産(信託財産)の管理・処分などをさせる者

⑶つまり、分かりやすく言うと、従来から財産を持っている「所有者(オーナー)」であり、その財産を「託す人」のこと

⑷また、信託事務の処理の状況等に関する報告請求権や、受託者に対する損失てん補等請求権、受託者・受託監督人等の選任・解任等に関する権利、裁判所の検査を請求する権利が付与されています。

:受託者

「受託者」とは、

通常、委託者の親族の一人で信託財産の移転を受け、信託目的に従って受益者のために信託財産の管理・処分等をする者

⑴受託者は、信託財産の現状維持のための保管・保存行為、賃貸等の収益を図る利用・運用行為ができます。

⑵また委託者の信託行為の別段の定めによっては新たな権利取得(不動産の購入等)や借入行為もすることができるとされています。

⑶下記の重要な義務が課されます。

・善管注意義務

・忠実義務

・分別管理義務

⑷受託者は、信託財産の内容や受益者の状況等を総合的に判断できる能力が求められるで、未成年者、成年被後見人及び被保佐人は、受託者となることはできません。

:受益者

「受益者」とは、

信託における受益権を有する者で、原則として委託者による信託行為の定めにより受益者として指定された者

⑴受益者は、自ら意思表示をすることなく当然にして受益権を取得します。

⑵但し、委託者によって受益者による受益権取得の意思表示を条件とすること、条件の成就や時期を付して受益させるなどの特段の定めがある場合は除きます。

⑶受益者は特定の者であれば、下記個人や法人でもなることができます。

・委託者自身(=自益信託)

・委託者以外の個人

・法人(株式会社、有限会社、民法法人、団体・組合等を含む)

・権利能力のない社団

⑷胎児や将来生まれる現在未存在の子孫でも受益者になれますし、受益者は、複数の設定も可能です。

ケースによって設定が必要な登場人物

⑴信託監督人:受託者管理の信託預金通帳、入出金と証憑の確認、受益者への給付状況など

⑵受益者代理人:その代理する受益者のために受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為を有する者

※信託設定時記載しないと、後日の選任設定は不可能

⑶受益者指定権者:受益権者を指定する権利を有するもの。なお、既に受益権をもっている受益者から別の人に受益権者を変

更する変更権を有すると定めることも可

⑷同意者・指図権者:受託者による信託財産の処分・運用等の信託事務に関し、受益者を助け同意又は指図の権利を有する者

※受益者の残存判断能力の程度により、判断能力が不十分なら同意者を置き、判断能力が著しく低下しているなら指示者

⑸信託管理人:受益者が現存しない場合(例えば胎児や将来生まれてくる子孫 等)、将来の不特定な受益者に代わり、受託者

を監督する等受益者が有する権利の行使権限がある者

⑹帰属権利者:信託契約が終了や解除となった場合に、清算手続きの後の残余信託財産を受取人として指定されている人。

※帰属権利者は、家族信託契約時に指定しておくことで、遺言のような使い方をすることが可能

信託財産

家族信託では、財産上の価値があれば信託財産の対象とすることができます。

信託財産となる例

・不動産

・現金(預金も含めて信託口口座管理となります)

・有価証券(株式、投資信託、国債など債券。なお株式は一部の証券会社のみ)

・絵画、骨とう品

・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)

・自動車、バイク、船舶

・著作権、実用新案権、特許権などの知的所有権

・牛、馬、豚などの家畜やペット など

信託財産とならない例

・不動産のうち農地(※信託登記面)

・年金が入金される銀行口座預金

信託契約

「家族信託」とは、家族・親族間で契約する『財産管理の一手法』といえます。

例えば資産を持つ父親(委託者)が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族である長女に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」です。

■ 家族信託契約は、

⑴例えば父である委託者が、自分自身の財産を信頼できる受託者である長男に信託譲渡し、

⑵その財産によって委託者本人の生活を護り、しかも大切な資産を承継遺贈するという仕組みであるとともに、

⑶孫(長男の娘など)世代を越えてその家族(配偶者や障害を有する子、孫)の安定した生活を確保するという

⑷長期的な財産管理承継機能を有する制度です。

■ 信託契約は、委託者と受託者との契約であり、他の関係者が、信託契約当事者に登場することはありません。

この信託契約は、委託者となる高齢者ご本人の財産と家族を護るなど大事な制度です。

■信託契約は、成年後見制度を補完して遺言を代替するので、公証人の作成する公正証書によって契約します。

| 信託の活用例 | 事例 |

| 1.福祉型信託活用例 | ・親が障がいを持った子供のために(「親亡き後問題」への対応) |

| ・認知症の配偶者のために(「配偶者亡き後問題」への対応) | |

| ・子供が高齢になった親のために | |

| ・行方不明の推定相続人への遺留分給付を確保するための信託 | |

| ・不動産の共有状態解消を目的とする信託 | |

| ・遺言代用信託(孫に一定の財産を定期的に給付する) | |

| ・夫婦固有財産を双方婚姻後も承継する契約型の信託 | |

| ・再婚者のための「財産戻り型契約」の信託 | |

| ・同性婚などのために入籍できない場合の「財産戻り型契約」の信託 | |

| ・先祖代々の家督財産承継目的の信託 | |

| 2.事業承継型信託活用例 | ・会社株式の議決権の集約を目的とする信託 |

| ・オーナー会社のBCP(事業継続計画)対策の信託 | |

| ・オーナー所有不動産を賃貸契約保全の信託 | |

| ・経営者引継ぎのための株式を信託財産とする信託 | |

| ・黄金株(拒否権付種類株式)に代わる「逆の信託」を活用した信託 | |

| ・後継者候補が複数の場合の「受益者指定権」の活用信託 | |

| ・個人事業主の事業存続対応の信託 | |

| 3.ペットのための信託 | ・飼い主さんの生命保険金を信託財産とするもの(飼い主さん死亡後の効果) |

家族信託、ペットのための信託について、お気軽にお問い合わせください。